Me gustan las cosas vulgares. Cualquier adoquín de la calle que deja espacio a un brote verde. Los corazones grabados a punta de llave aserrada en los bancos de madera de las plazas resistiendo con dignidad el paso del tiempo. El morro del perro que vive en los bajos, olisqueando la calle con fruición.

En una ciudad pasan tantas cosas que pueden ser preciosas o asquerosamente impersonales. A menudo me quejo de lo poco amable que es Barcelona, pero dejaré este mantra para otro día. Hoy te hablo sobre otro tema.

Con las aves me pasa lo mismo. La cotorra, por ejemplo, es un ave mediocre que me fascina. En Barcelona hay miles y miles de estos pájaros verdes gorjeando en las calles, parques y avenidas. Construyen enormes nidos comunitarios y allí comparten vivienda, embutidas entre ramas y hojas secas que les sirven de habitáculo.

Las cotorras, además, son importantes en mi vida. En todos los sentidos. Yo fui hija de padres separados. De niña, pasaba los veranos en el pueblo natal de mi padre, donde las mujeres cotorras del pueblo criticaban a mi madre delante de mí, lanzando acusaciones envenenadas contra ella, sin conocerla. Gracias a esta actuación -la peor que se puede cometer delante de un niño- se abrió una herida dentro de mí que me convirtió en un ser raro, demasiado sensible y a menudo ajeno a lo superficial. Esta herida jamás se cerrará por completo. Para mí, aquellas mujeres cotorras eran -son- la maldad personificada.

Creo que soy escritora por ese motivo.

Veinte años después de aquellos episodios, otra cotorra se metió en mi vida. Recuerdo la escena como si estuviese pasando ahora mismo. Fue el año en que me separé. Mi hija de dos años y yo pasábamos la mañana en el parque. Ella reclamaba mi atención para que jugásemos juntas a comprar y vender en la casita de madera, pero mi cabeza cargaba con el peso de preocupaciones, culpabilidad, dudas y angustia, por lo que mi cuerpo no se movía. Era algo que me pasaba a menudo: me quedaba absorta, mirando hacia el horizonte, ajena a todo. En aquel momento en que mi hija me estaba llamando pero mi cuerpo no acusaba ningún movimiento porque era cautivo de mi mente, una cotorra perchada en la rama de un árbol, situada en plano cenital respecto a mi cabeza, dejó caer una bola de semillas -llamada poliaquenio- contra mi coronilla. El impacto me arrancó de mi ensimismamiento. Un par de segundos después, oí su chirrido. Lo interpreté como una señal.

Levanté el culo del banco y fui a jugar con mi hija.

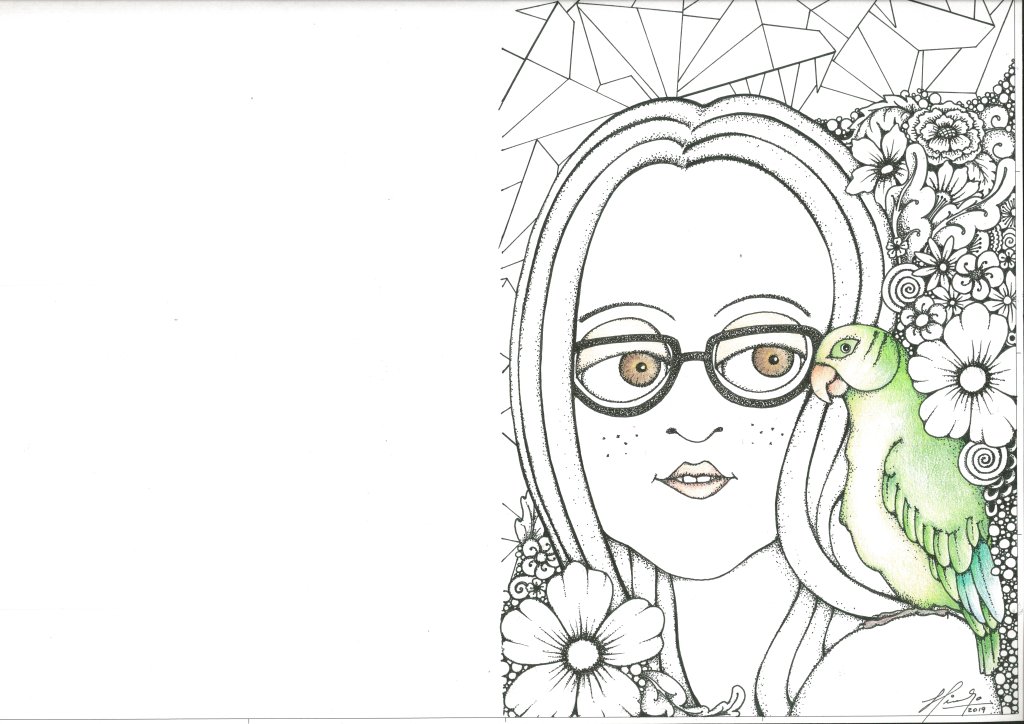

Años después, comencé a escribir un cuento protagonizado por una niña y una cotorra. Lo compartí con amigos, familia y colegas de profesión. Estaba entusiasmada. Mi amigo e ilustrador Sergio Pintado se encargó del dibujo de la portada de Amalia y la cotorra y, cuando nos vemos por el barrio, me dice que, cada vez que ve a una cotorra, se acuerda de mí. El pobre debe de acordarse de mí cada dos por tres, pues Barcelona, como ya os he contado, está llena de esos loros verdes y ruidosos.

Actualmente, el cuento ha tomado una nueva dimensión; creo que me voy acercando a lo que será y os prometo que será un gran cuento. Sobre todo hay aves. Tiene que haber aves, porque escribir -aparte de ser mi trabajo- es del único modo en que me siento libre.

Así que maldigo y agradezco a las cotorras por haber impactado en mi vida. Con mejor o peor acierto, todas han colisionado en mí.

¿Te ha gustado? Sígueme

Deja un comentario